社内報は必要?【役割と制作ポイントをご紹介!】

2021.09.23

こんにちは、パンフレット王国の河合です!

みなさんの会社では「社内報」は発行されていますか?

発行されている会社も、されていない会社も、

「社内報を作ろとしているけどやる意味あるの?」

「昔からの慣習で社内報を作成したけど、読まれてない...何のために作成してるの?」

なんて感じで、その目的や存在意義について疑問を感じている方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は社内報の必要性や役割についてお話しようと思います!

また社内報を作るときの手順や制作ポイントなどもあわせてご紹介させていただきます。

1.社内報とは?

そもそも社内報とは、社員とその社員の家族を読者と想定した社内広報用の小冊子です。

最近では紙媒体の小冊子だけではなく、Webサイトを利用して動画を掲載することもあるみたいですね。

目的

社内報の大きな目的は企業の成長です。

企業の成長を実現することを目指して、企業ごとに発行目的を設定することが多いです。

例えば、

- 社内の情報共有

- コミュニケーションの活性化

- 従業員の教育

などがあります。

社内報の目的が明確になっていると、会社にとって意義のある社内報を作成することが出来るので、目的を考えることはとても大切です。

内容

社内報の主な内容としては、その時期の社内の最新トピックが中心となることが多いです。

その他にも、社長のあいさつや社員インタビュー・新人紹介などの人物を切り口とした記事や、新製品や社内レクリエーションの告知、人事・経理関係の社内の動きなどの情報も掲載されることがあります。

最も発行する目的に沿った内容が掲載されていることが一番重要です。

役割

社内報の役割はただ社員に情報を伝えるだけではありません。

他にも様々な重要な役割を担っています。

例えば社長の言葉を社内報に掲載して伝えることで、経営理念や将来のビジョンを社員に周知し浸透させることが可能です。

掲載されたトピックが話題となり、社内コミュニケーションの活性化につながることもあります。

また社員の会社での働きぶりや職場の様子を、社員の家族に知ってもらうきっかけになるかもしれません。

社内報にメッセージを込めれば、社員のモチベーションや意識の向上につながり、個々の社員が主体的に行動するような企業文化を醸成することも可能かもしれませんね。

2.制作手順

では社内報を作るときはどのように制作を進めていけば良いのでしょうか?

まずは基本の手順を紹介いたします。

①企画を立てる

②スケジュールを決める

③素材・原稿の準備

④制作

⑤校正

⑥印刷・配信

制作工程の細かい部分は企業によって異なりますが、おおまかな流れは共通しています。

それぞれの工程を少しだけ詳しく紹介しますね。

①企画を立てる

社内報を制作するにあたっての第一歩は企画の立案です。

これから発行する号(9月号など)の特集テーマと、特集以外のコーナーについての内容を考えていきます。

社内報を定期刊行する場合は、あらかじめ1年間の各号の特集テーマや企画内容を大まかに決めておくのが一般的です。

特集のテーマは、4月号は「新入社員の紹介」、

1月は「経営トップからの新年のあいさつや抱負」といった、季節に合わせた内容にしましょう。

②スケジュールを決める

企画の立案が終わったら、スケジュールを決めて、スケジュール表を作ります。

まず始めに、作成開始日・発行日・校了日を決めてスケジュール表に記入します。

その後、編集会議・原稿の締め切り日・取材日・写真撮影・デザイン制作・校正といった細かい予定を加えます。

企画立案と同様、年に一度、節目のタイミングで、各号の発売時期に合わせて、年間スケジュールを決めておくのが一般的です。

③素材・原稿の準備

企画内容に応じて、原稿執筆依頼・社内レクリエーションや研修の取材・

経営陣へのインタビュー・写真撮影・取材記事の原稿執筆・収集した原稿の編集などを行います。

写真はたくさん用意しておくのがお勧めです!

④制作

原稿や写真などの素材が用意できたら、デザイン制作に入ります。

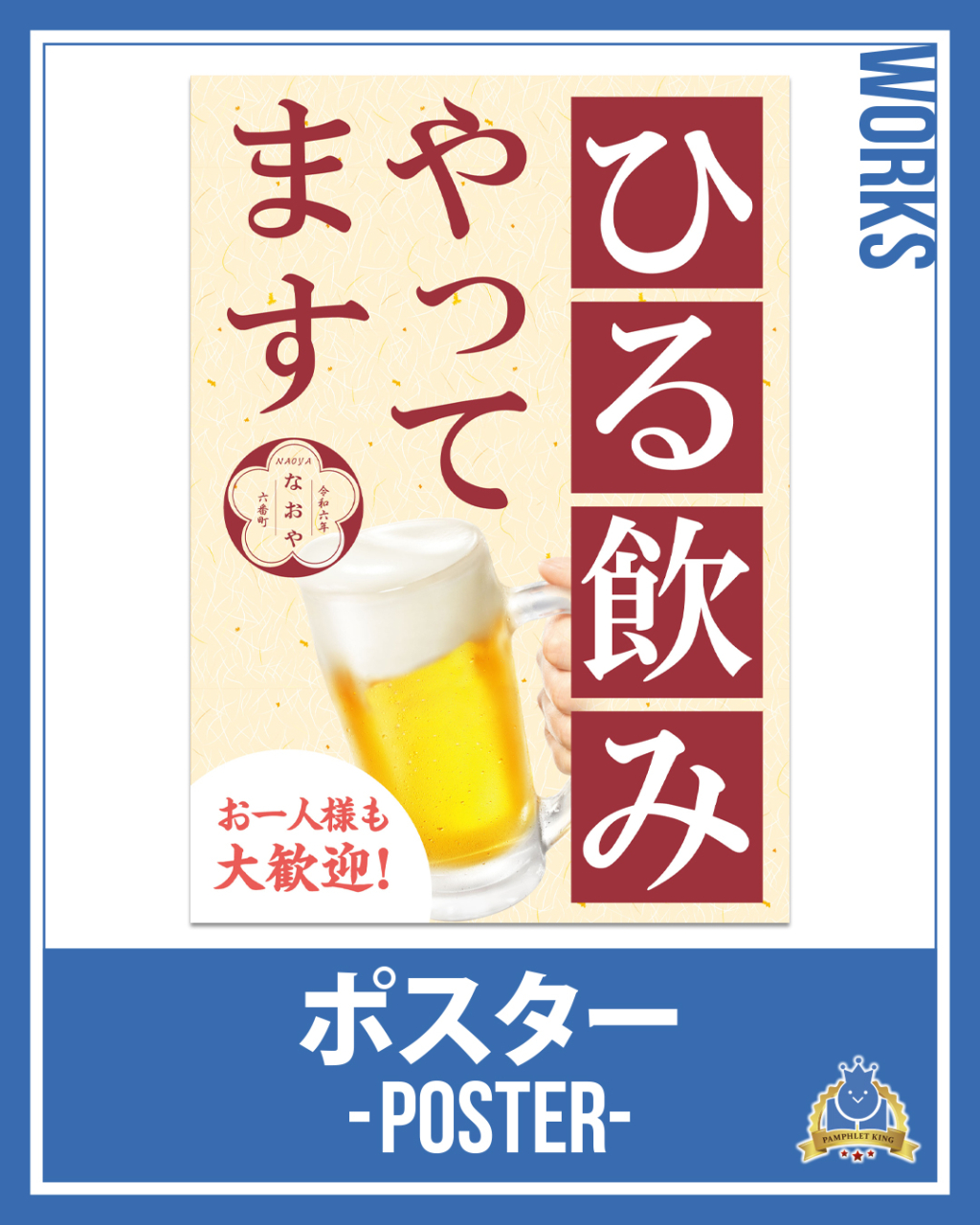

デザイン自体は、外部の制作会社のデザイナーなどに発注するのが一般的です。

依頼する時は、掲載する要素とビジュアルイメージを見せて希望を伝えるようにしましょう。

⑤校正

デザイン作成がおわり、社内報が形になってきたら、文章・写真・図表などの表現内容に誤りがないかをチェックしましょう。この校正作業も重要なプロセスです。

特に、人物名・役職・企業名・団体名・商品名・伝え方などが間違っていないかを、念入りにチェックすることが重要です。

もしデザインやレイアウトで修正したい箇所があれば、デザインを請け負う制作会社に、「どのような修正が必要か」を指示しましょう。

⑥印刷・配信

校正作業がすべて終了したら、紙媒体のものは印刷会社にデザインデータを渡して印刷の発注をします。

納品日に印刷・製本された社内報が届いたら、各部署に社内報を配布しましょう。

自社サイトに社内報のWeb版を公開している場合は、Web上にデータをアップロードする作業もしましょう。

3.制作のポイント

はじめに1でもお話しした通り、社内報は、社内コミュニケーションの活性化や社員のモチベーション向上といった効果が期待できます。

とはいえ、そもそも社内報を読んでもらえなければ、その効果も生まれません。

多くの社員から毎号楽しみにしてもらえるような社内報を作るには、伝わりやすく読みやすくなるよう記事の内容を構成することはもちろん、見せ方にもこだわることが大切です。

社内報をより伝わりやすくするためのポイントを3つご紹介します。

- 企画意図を明確に

- 社内報でしか読めない情報を載せる

- デザイン・レイアウトを見やすく

企画意図を明確に

特集記事を企画する際は、社内報で公開することで、読者である社員やその家族にその家族に

「何を伝えたいのか」「どんな影響を与えたいのか」

といった狙いを明確にする必要があります。

明確にすることで、記事の焦点が絞られ、より伝わりやすく心に響くような記事になります。

例えば、各部署がどんな業務や取り組みをしているかを紹介する記事のコーナーがあるとします。

個々の社員に他部署への理解を深めてもらい、部署の垣根を越えた社員同士のコミュニケーションを活性化させることを目的にするといいでしょう。

めざましい活躍をした社員へのインタビュー記事なら、その社員の仕事にかける想いや情熱を伝えます。

社内報に掲載して公開することにより、他の社員に伝え「自分も頑張ろう」といった意識やモチベーションを高めてもらう企画意図も考えられます。

社内報でしか読めない情報を載せる

現代の社会では、テレビのニュースやWebコラム、SNSの投稿など、膨大な情報が溢れています。

その中で社員に社内報を手に取ってもらうコツとして、社内報でしか読めない情報を多く盛り込むのが有効的です。

その例として、先輩社員による仕事術のアドバイス・社員のプライベートでの素顔・社員食堂のメニュー開発秘話・業界トリビアなどがあげられます。

その会社の社員なら思わず読みたくなるようなネタを選び、読者目線を大切にしながら取材・執筆を行うようにしましょう。

デザイン・レイアウトを見やすく

一番気を付けたいのは、読みやすさ・見やすさを意識したデザインにすること。

どんなに内容が深く感動的なインタビュー記事でも、小さいフォントで文字量が多いようなものでは、忙しい社員の人には読んでもらえず、せっかくの内容が伝わらない可能性もあります。

行間やスペースを適度に開けて、読みやすい文字の大きさと、文字量になるように工夫しましょう。

ただし、文字情報ばかりになると見にくいので、適度に写真やイラストなどを配置することもポイントです。Web版の場合は動画を挿入するのもいいかもしれませんね。

デザインは、読者である社員やその家族を意識して、親しみやすいテイストに仕上げるよう心掛けましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

社内報の存在意義や役割について理解することはできたでしょうか?

最後に簡単にまとめです。

社内報の目的は企業の成長です。

その実現に向けた発行目的は会社によって異なりますが、目的を明確にすることで、会社にとって意義のある社内報を作成することが出来ます。

また構成している内容でもそれぞれ役割があり、社内コミュニケーションの活性化や、社員のモチベーションの向上につながることもあります。

社内報を発行する目的やコンセプトをきちんと明確にした上で、社内コミュニケーション活性化のために素敵な社内報を作成してください!

弊社では、社内報の制作を承っています。

原稿や写真素材はご用意していただく必要がありますが、レイアウトやデザインはお任せください!

印刷料金のご相談など、お見積りだけでも構いませんので、お気軽にお電話ください!

その他気になる点・ご質問などございましたら、お問い合わせください。

愛知県名古屋市の会社案内・パンフレット制作・カタログ制作・チラシ制作

デザインなら名古屋パンフレット制作王国まで

TEL:052-861-3773

メールでのお問い合わせはコチラ

-関連ページ-

〒468-0065 愛知県名古屋市天白区中砂541

★公共交通機関でお越の方は

地下鉄名城線「八事駅」より市バス「島田住宅行」乗車、市バス「島田橋」下車、徒歩3分